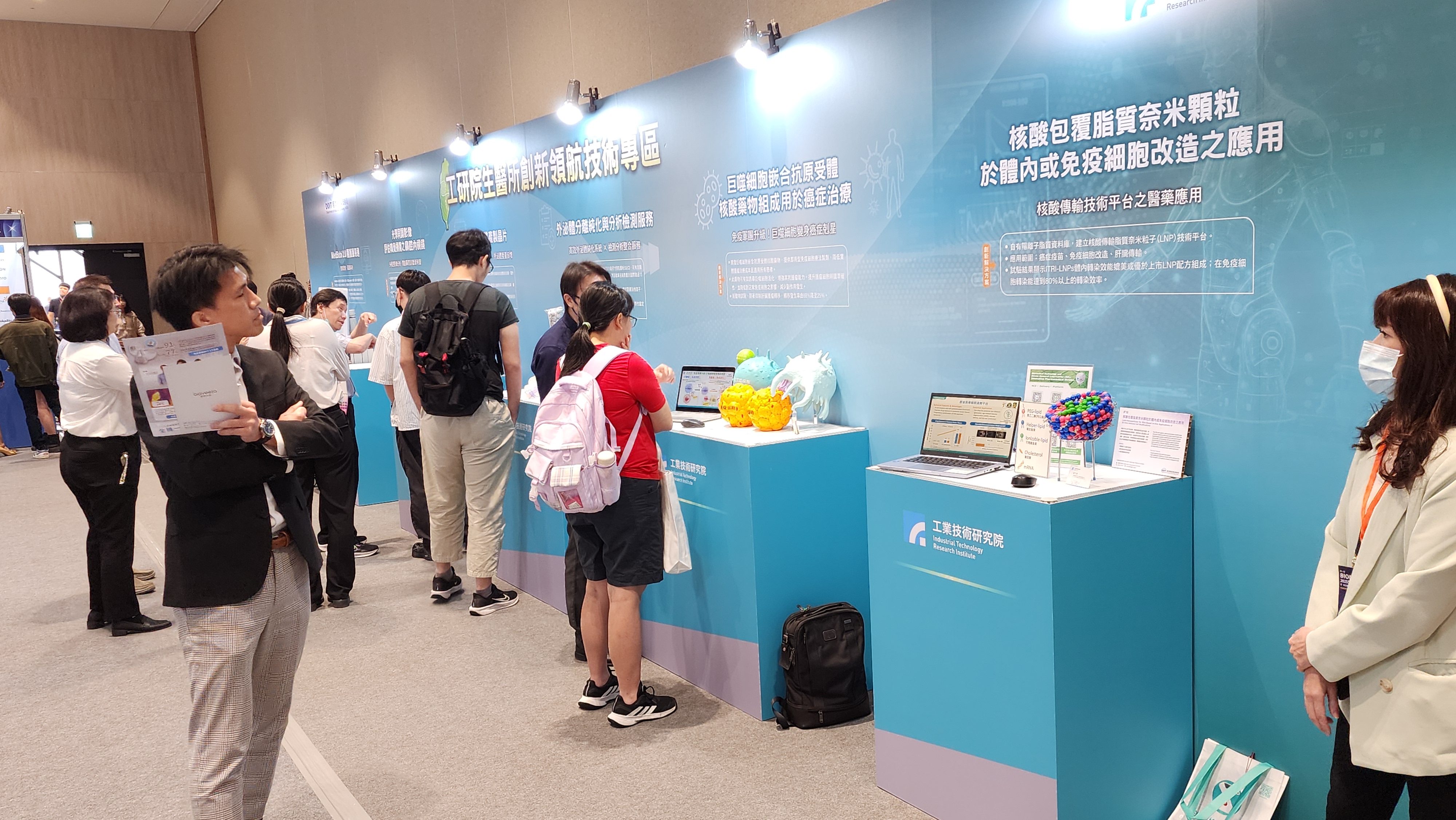

2025 BIOMED-X媒合生醫新創博覽會現場,參展人潮洶湧;攝影:北美智權報/李淑蓮

轉載來北美智權報

盧頎、李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2025 年 8 月 16 日

原文網址:https://naipnews.naipo.com/29059

為期兩天、全台唯一專為生醫新創量身設計的「BIOMED-X 生醫新創媒合博覽會」已於8月8日完滿落幕。展會匯聚逾百家生醫新創與超過300位產官學研嘉賓,象徵各界對生醫創新的高度重視,也展現跨區域整合資源的行動力。主辦單位工研院表示,藉由其中預媒合與一對一洽談活動,首次舉辦這類型的博覽會可實質協助新創對接資源與市場動能,並扮演台灣生醫創新走向國際舞台的關鍵推手。

值得注意的是,參與單位(扣除醫院與學研機構)有高達87%來自新創與中小企業,突顯民間能量已成台灣生醫創新主力。現場亦同步舉辦「淘金PITCH競賽」,號召數十家具潛力之新創團隊同台角逐,為技術落地與國際鏈結再添動能。

工研院延續《2035技術策略與藍圖》,以「健康樂活」為核心應用領域之一,透過「生醫創新跨域合作平台」整合資本市場、臨床體系與國內外龍頭企業,提升投資媒合效率、協助創新從實驗室走入市場;BIOMED-X正是該平台的落地實踐。《北美智權報》實地走訪活動現場深入報導,讓讀者們能一睹首屆BIOMED-X風采。

工研生醫六大攤位導覽,技術橫跨核酸藥物、細胞治療、外泌體與醫材影像

身為主辦單位,工研院生醫所於展會中設置了六個技術攤位(D、M、N、R、U、W),分區展示從核酸載體到外泌體平台與臨床影像組成生醫技術成果的關鍵拼圖。展區動線強調「看得見的成果」 — 機台操作、動態互動與實體模型同步呈現。

| 技術組 | 展項 | 展示規劃 |

| D | MedBobi 2.0 | 動態展 / PAD |

| M | 鼻腔內光學同調斷層掃瞄系統 | 機台 + PAD影片播放 |

| N | 外泌體核酸產製晶片 | 模型 |

| R | 外泌體分離純化與分析檢測服務 | 模型 |

| U | 巨噬細胞嵌合抗原受體核酸藥物用於實體腫瘤治療 | 模型 |

| W | 核酸包覆脂質奈米顆粒(LNP)於體內或免疫細胞改造之應用 | 模型 |

2025 BIOMED-X工研院生醫所六大攤位分區展示項目及形式表;資料提供:工研院生醫所

攤位亮點一(W),自主LNP平台 打開癌症疫苗與細胞治療新速度

工研院生醫所創新藥組近期發表一項重大技術突破 — 成功開發出自主研製的奈米脂質載體(Lipid Nanoparticle, LNP)技術,並已能應用於癌症疫苗與細胞治療等領域,展現出優異的成果,技術性能更優於國際大廠現有產品。

工研院生醫所創新藥組研究員鄭淑珍表示,LNP技術應用於COVID-19疫苗問世期間廣為人知,然而其核心技術長期以來掌握在少數國外大廠手中。為打破技術依賴,創新藥組成功建立了自主的陽離子脂質資料庫,並發展出一系列創新的LNP製程技術。

目前,該技術已應用於兩大領域:

- 癌症疫苗開發

在癌症疫苗方面,工研院團隊以淋巴組織為靶點,進行動物實驗篩選出具有高效能的LNP平台,能有效激活免疫細胞以增強免疫反應。研究顯示,工研院開發的S LNP在動物實驗中的治療效果明顯優於美國公司莫德納(Moderna)所使用的SM 102 LNP。此一平台特別適合提供給具癌症抗原預測能力,或有意開發個人化癌症疫苗的生技公司作為輸送癌症抗原系統使用。 - 免疫細胞療法

針對CAR-T等免疫細胞療法,傳統多以病毒載體進行基因轉殖,不僅成本高昂且製程複雜。目前工研院新開發的LNP可成功用於T細胞、NK細胞及γδ-T細胞的基因改造,在T細胞跟NK細胞的改造效果更超過70%,在效率與安全性方面均展現優勢。且與莫德納的SM 102 LNP相比,同樣展現更高的改造表現。

鄭淑珍指出,該平台可廣泛應用於mRNA、saRNA、scaRNA以及CRISPR RNA等基因載體的輸送,是一項具高度潛力的核心技術。研究團隊也同步展示了LNP的結構模型,顯示其由核酸片段與四種脂質組成,陽離子脂質與核酸透過電性吸附,透過與其他三種脂質的配合,便能自組裝形成穩定的球形結構,是作為輸送藥物的重要載體。

工研院生醫所此次的技術發展,不僅展現台灣在精準醫療與核酸藥物載體領域的研發實力,也為國產癌症疫苗與細胞治療的未來應用提供了強而有力的技術支撐。https://www.youtube.com/embed/2JwO5P_HxNM

2025 BIOMED-X工研院生醫所攤位W的技術成果專訪;攝、錄影及後製:北美智權報/盧頎、李淑蓮

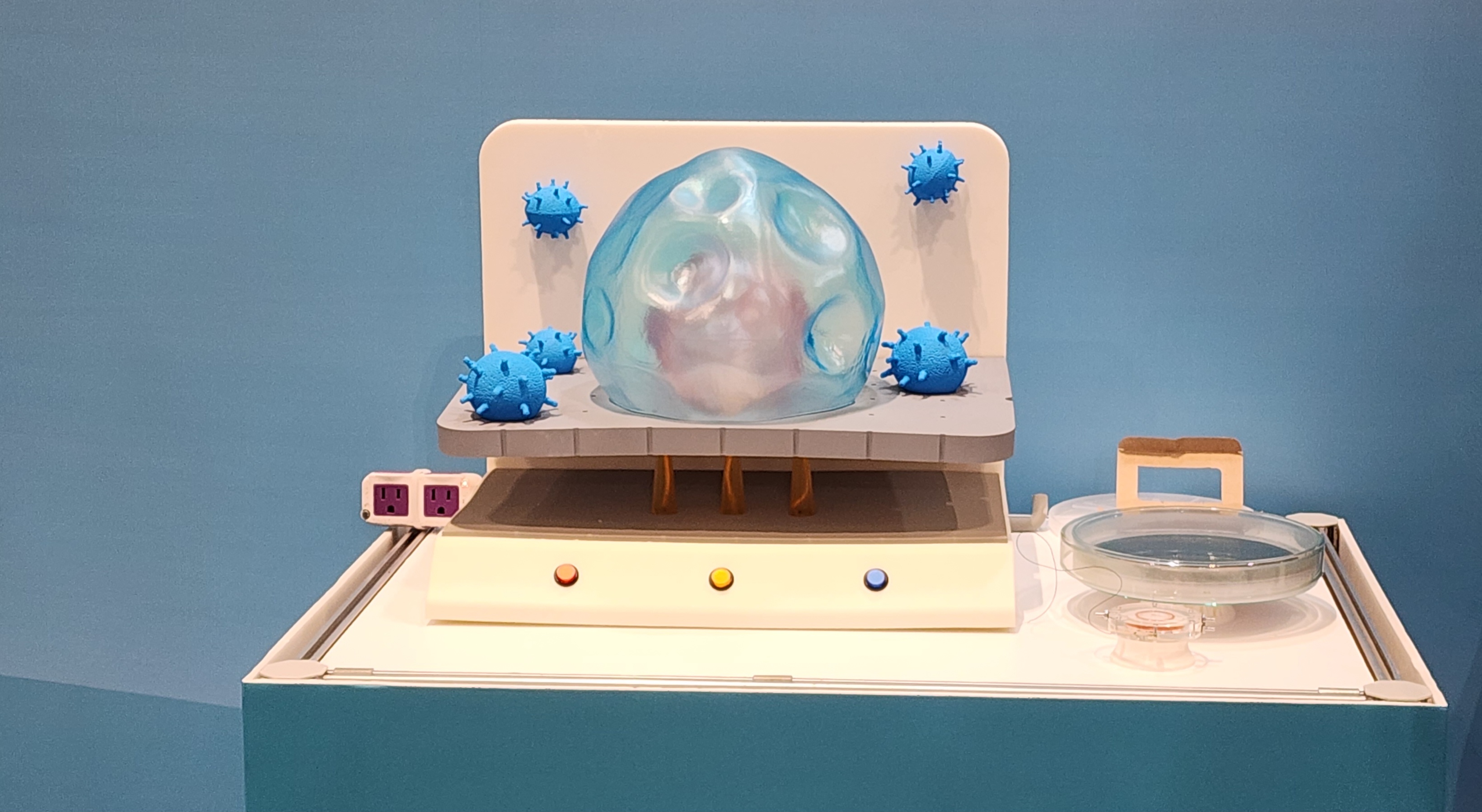

攤位亮點二(U),In vivo CAR-M 把巨噬細胞變成腫瘤獵手

在癌症免疫治療百花齊放的今日,工研院生醫所再次走在創新尖端,打造出一項前所未有的技術平台 —In vivo CAR-M,也就是巨噬細胞嵌合抗原受體技術,成功將人體內的巨噬細胞轉化為對抗腫瘤的強力武器。這項技術不僅可望扭轉腫瘤的免疫微環境,還能簡化治療流程、降低成本,為癌症治療帶來嶄新希望。

巨噬細胞,從旁觀者到主力戰將

傳統的免疫細胞療法中,T細胞、NK細胞等常扮演主力攻擊角色;相較之下,巨噬細胞則常被視為「輔助型」免疫細胞,扮演吞噬與抗原呈現的角色。然而,在腫瘤微環境中,巨噬細胞卻常被腫瘤「收編」 — 轉化為M2型免疫抑制型巨噬細胞,不僅不攻擊腫瘤,還協助腫瘤躲避免疫攻擊,讓腫瘤成為所謂的「冷腫瘤」(Cold Tumor)。

工研院生醫所的研究團隊看準這點,逆向思考:如果能將這些「被收編」的巨噬細胞重新喚醒、轉化,是否就能從內部打擊腫瘤? — 答案是肯定的。

單一藥物、雙重功能 — mRNA + LNP打造巨噬細胞「再教育」平台

該項技術的核心,在於一種單一劑型的mRNA藥物搭配奈米脂質微粒LNP。透過注射方式進入體內後,可直接在患者體內作用,無需體外培養或基因編輯程序,大幅簡化傳統CAR細胞治療的繁複流程。

這項名為In vivo CAR-M的創新技術,劑型中包含兩大關鍵組件:

-

- M1誘導型mRNA

將巨噬細胞由免疫抑制的M2型「重新教育」為免疫活躍的M1型。M1型巨噬細胞能釋放促進發炎的細胞因子,不僅本身具備強力吞噬腫瘤能力,也能召喚更多T細胞與NK細胞進入腫瘤微環境,形成「熱腫瘤」(Hot Tumor)狀態,全面啟動免疫反應。 - Anti-CD47嵌合抗原受體(CAR)mRNA

這是一種能專一辨識腫瘤細胞上「別吃我!」(Don’t Eat Me!)訊號CD47的CAR設計。M1型巨噬細胞能夠識別並攻擊高度表現CD47的腫瘤細胞,扭轉原先M2型的免疫抑制型態。

- M1誘導型mRNA

不僅如此,巨噬細胞具備天然的抗原呈現功能。當經CAR修飾後的M1型巨噬細胞吞噬腫瘤細胞後,會進一步將腫瘤抗原「展示」給其他免疫細胞,如T細胞,從而激活全身性的體液與細胞免疫反應。

這不只是一次性打擊,更可建立起人體長期的免疫記憶,讓癌症不易復發、永久免疫。

工研院生醫所技術開發團隊表示,目前這項技術正在進行動物實驗階段,初步結果顯示在多種腫瘤模型中皆具有良好的抗腫瘤效果與安全性。研究團隊亦正積極尋求產學合作夥伴,加速推進臨床試驗與商品化應用。在精準醫療與核酸藥物快速發展的今日,這類以mRNA為核心、免疫細胞為工具、LNP為載體的新型免疫療法,正逐步形塑癌症治療的新藍圖。https://www.youtube.com/embed/r9hjRM8zMLg

2025 BIOMED-X工研院生醫所攤位U的技術成果專訪;攝、錄影及後製:北美智權報/盧頎、李淑蓮

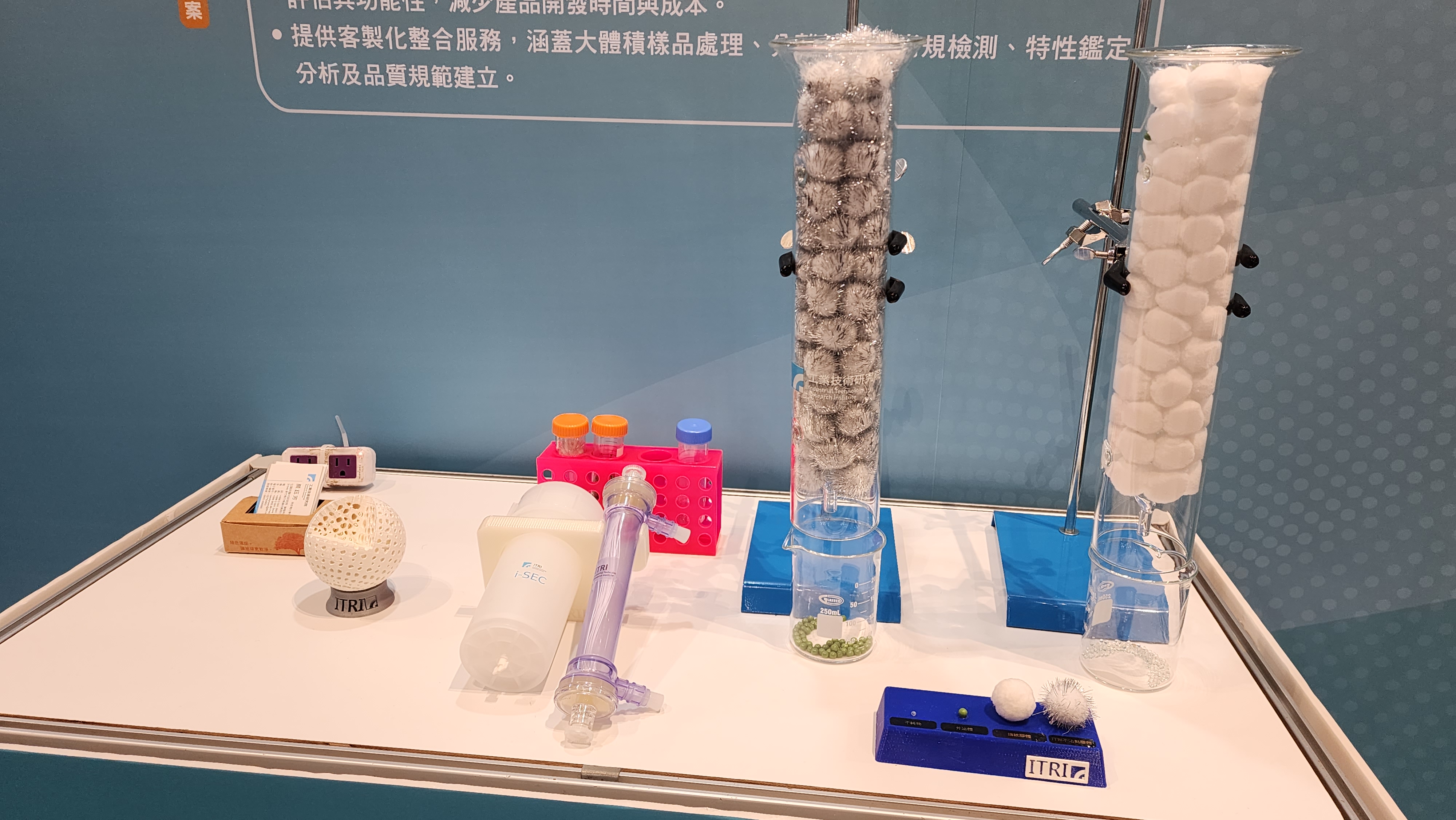

攤位亮點三(N),外泌體核酸產製晶片 只須30分鐘、達成2倍產量

工研院生醫所研發的外泌體核酸產製晶片成果展示如下:在晶片整合奈米多孔膜、精密電極與微流道下,奈米孔陣列可集中電場、提升電穿孔後細胞存活與轉染效率;全自動微流控可持續產生外泌體並強化核酸載送。

具備高通量奈米電穿孔(單片晶片處理量可達107細胞)、並少於30分鐘便可完成流程,外泌體的產量卻約可提升至2倍;此種材料具生物相容性,適用於外泌體製備、核酸傳遞與電穿孔和細胞轉染製程。

攤位亮點四(R),外泌體分離純化與分析檢測服務 高效製程、服務一條龍

工研院生醫所R攤位以模型呈現,其創新外泌體純化開發是使用具特殊表面處理的切向流過濾(TFF)與尺寸排阻層析(SEC),有效降低外泌體發生沾黏問題,並能高效分離公升級外泌體,回收率及純度均優於目前國際競品10~20%的表現;另外工研院生醫所在外泌體從分離、純化到分析檢測可以提供一站式服務,此種服務將能協助新創與學研團隊縮短建立外泌體製程與品質系統的時間,並提供外泌體產品開發團隊在合規性與臨床前研究的支援,以利新創團隊減少試錯成本。

攤位亮點五(M),鼻腔內光學同調影像內視鏡 小而好、開創鼻腔診斷新利器

工研院生醫所現場攤位M採「機台+PAD影片」同步展示此項技術成果。工研院生醫所技術開發團隊表示,現行嗅覺喪失或損傷之病患主要以「嗅覺試管、氣味卡及問卷量表」等進行主觀診斷,無法提供客觀的量化數據。

並且,如果只用鼻腔內視鏡檢查,因無法有效辨識嗅覺與呼吸細胞狀態故無法提供足夠的診斷資訊。此次工研院生醫所首創以多模態嗅覺影像診斷系統,以內視鏡結合光學同調斷層掃描(OCT)提供嗅覺黏膜表皮組織斷層影像,透過ENT內視鏡引導進入鼻腔,採用外徑僅0.8mm的軟式OCT探頭,可輕鬆進入上鼻夾部位,能提供臨床醫師直接觀察嗅覺黏膜細胞狀態的即時性影像。

攤位亮點六(D),MedBobi 2.0醫護聲易通 結合AI,讓醫療診斷更智慧

工研院生醫所現場攤位D採「動態展/PAD」形式強調互動與場景應用,展示技術成果。由工研院生醫所開發的醫護聲易通(MedBobi),是一款運用多模態Agentic AI、RAG等技術打造的智慧醫療助理系統。

工研院生醫所技術開發團隊表示,僅須輸入語音等資料,MedBobi即可快速生成醫療報告,在功能上,MedBobi具有三大特色:(1)能辨識96種語言並轉換成文字,如中文、台語、日語、西班牙語、法語等,預估可減低醫護75%作業時間;(2)可以整合語音、醫學影像、病歷資料,經過AI分析後提供客製化醫療建議,診斷更完整;(3)獲取醫護資訊更具即時性,MedBobi設有失智症衛教資料庫,在家即可透過語音或文字取得最新的失智症資訊,提供即時性的健康建議。

工研院生醫所開發團隊於博覽會上展示的是2.0版本,表示比起前一代更能解決以下產業痛點:

- 提升臨床效率,預估MedBobi 2.0可大幅縮短90%醫護人員在行政作業(紀錄病症、病歷撰寫等)的時間,讓醫護人員能更聚焦病患照護工作。

- 緩解醫護人力需求,減輕醫護人員的行政負擔,預估可間接減少醫護人員離職率約50~70%。

- 富彈性及客製化選擇,可以依不同臨床流程與醫院需求提供模組化AI解決方案。

領軍新創群像,從綠色DNA合成到戰場級的止血仿生醫材

源點生技 — 以環保DNA合成技術開啟生命科學新時代

源點生物科技股份有限公司成立於2019年3月,總部設於新竹。隔年,源點獲得創投投資,為後續研發奠定資金基礎。團隊核心成員多來自成大醫學院的研究團隊,目前已累積超過200項專利。創辦人陳呈堯過去曾在美國從事基因定序相關工作,回台後洞察到DNA合成將成為下一波生命科學的關鍵技術,遂帶領團隊投入研發。

DNA合成市場的機會與挑戰

DNA是生命的起源,透過A、T、C、G四種核苷酸不同的排列組合構成基因序列,為基因編輯、藥物開發與合成生物學等應用奠定基礎。經歷COVID-19疫情後,全球DNA合成市場在核酸藥物與基因編輯領域呈現持續成長。然而,過去40年,市場幾乎只依賴單一傳統化學方法進行DNA合成,該方法雖成熟,但需使用大量有機溶劑,不僅對環境造成負擔,也使得ESG永續發展目標面臨挑戰。

目前,多數實驗室已不自行合成DNA,而是將序列設計交由外部廠商代工。例如台灣的合成訂單往往需送至新加坡生產,再透過航空與陸運配送回台灣,從下單到收到成品,最快需3~7天,若涉及修飾核酸,時間甚至會延長至一個月以上。此過程不僅耗時,還伴隨大量碳排放問題,其中運輸階段的碳足跡可占整體排放的四成以上。

源點提出的解決方案 — 即時、環保又經濟的DNA合成機

源點生技的核心願景,是打造一款如同辦公室印表機般的桌上型DNA合成機,讓研究人員能在實驗室即時完成合成作業 — 使用者在電腦完成序列設計後,只需按下Enter鍵,即可由機器直接啟動核酸合成,數小時內即可取得樣品並進行測試。

此技術採用綠色化學途徑,不使用傳統化學的有機溶劑,一來減少環境污染與危險廢棄物處理成本、二來,透過即時合成,能完全省去國際運輸流程,顯著降低碳排放與時間延遲問題,大幅減少研發的採購成本。

源點DNA合成機不僅可滿足研發端的需求,更可拓展至臨床應用 — 例如在病原檢測中,醫療單位可直接輸入欲檢測的病毒或細菌序列,機器即可即時合成所需的檢測探針,搭配PCR等檢測方法,快速完成診斷。這意味著在疫情防控、區域醫療、甚至運用在南、北極,與太空探索等極端環境中,均可實現就地合成與檢測的能力。

源點生技以「源點」為名,象徵從生命起源 (DNA) 出發,開啟一條嶄新的技術道路。透過環保、快速、低成本的DNA合成解決方案,不僅有望顛覆傳統市場格局,也將在全球合成生物學與核酸藥物的發展浪潮中,占據重要的一席之地。

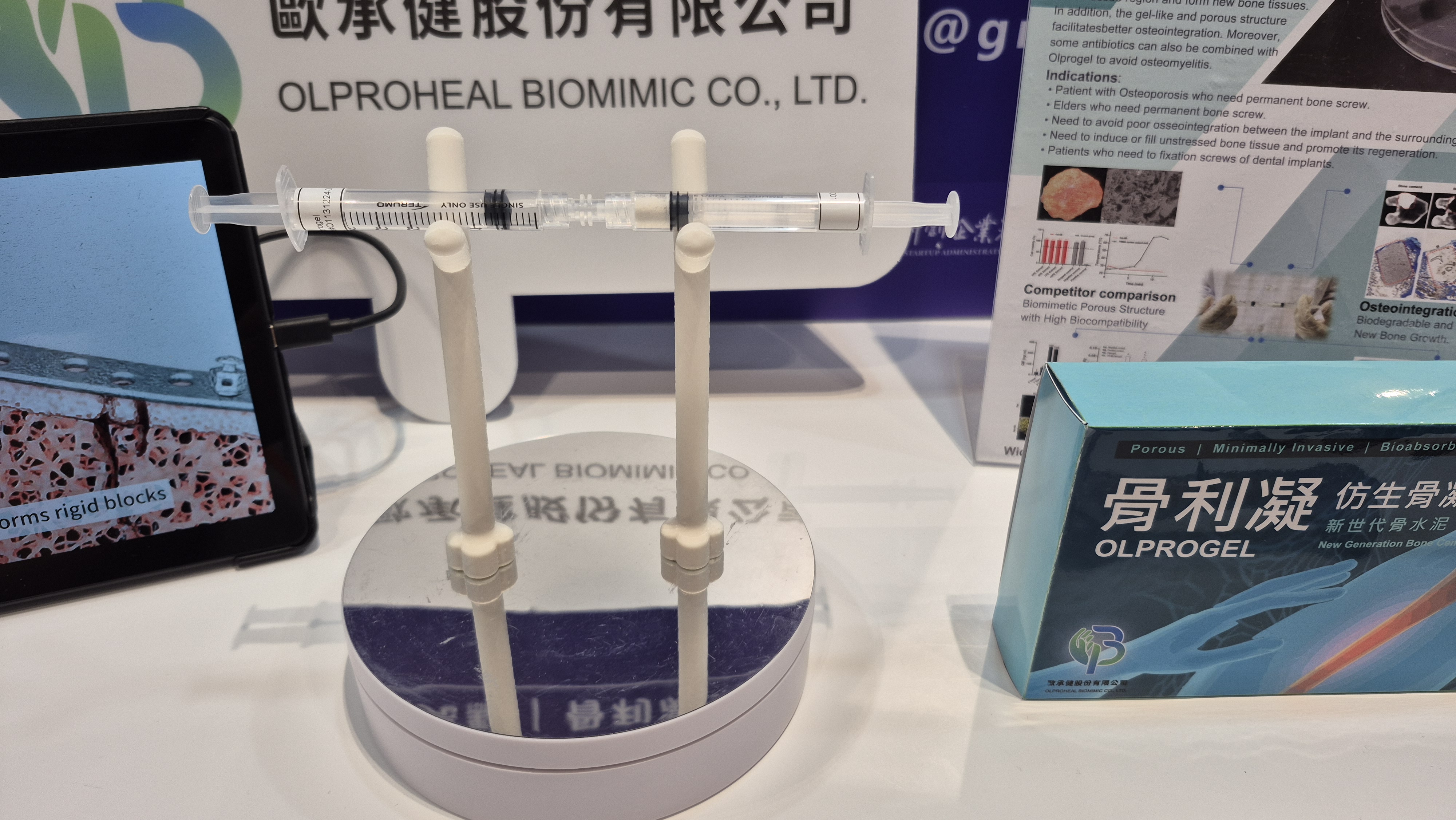

歐承健 — 首度曝光戰場級深層傷口止血技術,分享創新仿生醫材成果

在全球局勢動盪、戰爭與突發暴力事件頻傳的背景下,如何快速、有效地處理深層傷口出血,成為醫療與急救領域亟待突破的課題。歐承健股份有限公司於BIOMED-X首次公開介紹其團隊研發的全新止血產品「快立凝」(Schnelgel),針對戰場、災難與重大創傷手術的止血需求提供解決方案。

戰場與深層傷口的現實挑戰

歐承健指出,近期無論是在烏俄戰爭、以巴衝突,還是英國暴動等事件中,這類暴力現場時常出現5公分以上深度的刀傷、子彈貫穿傷等複雜創口 — 與日常生活中外部加壓即可控制的淺層傷口不同,深層傷口往往無法以手部加壓達到止血效果,且現有醫材在深層填補與持續壓迫方面能力不足。

更嚴重的是,傷口處理不當可能導致組織間沾黏 — 例如造成腸沾黏引發慢性發炎與壞死,或神經沾黏導致長期疼痛等,後續的治療及處置均極為困難。目前市面上缺乏能同時應對深層止血與抗沾黏的可吸收性醫材,也缺乏能持續釋放藥物以抑制發炎及免疫反應的產品。

注射型仿生膠體 — 雙效合一的解方

針對上述痛點,歐承健團隊研發出可注射至深層創口的仿生膠體。該產品由高分子A劑與B劑組成,雙劑型設計讓膠體在注入傷口後,既能迅速止血,又能降低後續組織沾黏風險,屬於全球少見的雙效複合產品。

實驗數據驗證與國際市場潛力

團隊透過對比實驗,將新產品與現有普蘭提的止血材及不使用止血材的對照組進行測試。評分顯示,使用新產品的組別在止血效果與降低沾黏程度上均優於其他組別,且統計結果達到顯著差異。根據市場研究[1],2024年全球止血材市場規模達14.9億美元,預計2037年將增長超過33億美元,年複合成長率約達6.2%。若將止血與抗沾黏市場合計,2030年整體預計規模可達50億美元[2]。

歐承健的新產品鎖定上述高潛力市場,團隊將以核心的仿生膠技術為基礎,除「快立凝」外,更規劃多款針對不同應用場域的產品線,從戰場急救到民用外科手術皆可覆蓋,目標成為全球戰場深層傷口止血解決方案的重要供應者。

「Our promise is your health,承諾守護每一條生命」歐承健以這句話作結,展現團隊將技術轉化為實際救援力量的決心。

六力媒合 × 商轉路徑 把好技術推到臨床與國際市場

BIOMED-X圍繞六大媒合主軸:臨床驗證、技術加值、創投資金、CDMO(委託研發與生產)、育成加速、國際通路。展會以預媒合與一對一會談串聯產學研、臨床、創投與通路等關鍵角色,從策略、導入到國際化,強化商品化路徑,加速創新落地。

為何重要?三個關鍵訊號

- 台灣自製核酸載體能力已然到位:由工研院生醫所分享成果 — 自主LNP與in vivo CAR-M等技術平台,補上核酸藥物關鍵「載體+輸送」拼圖,由動物實驗結果均顯示優於國際既有配方的潛力。

- 外泌體從研發工具到產線能提供一條龍服務:從工研院生醫所高通量產製晶片到分離純化檢測提供一站式服務,能有效加強縮短研發團隊開發週期、利於生醫新創降低研發成本及快速達成合規。

- 新創導向的實戰技術:源點綠色DNA合成直擊BIOMED-X現場效率,可望推進ESG永續目標;歐承健戰場級止血材面向高強度醫療場域,具明確市場與差異化。

今(2025)年首屆的BIOMED-X,把「研發硬底子」與「商轉加速器」同場整合 — 工研院生醫所六大攤位從核酸載體、免疫細胞體內改造、外泌體平台到臨床影像與醫材,搭配六力媒合機制,讓資本、臨床與供應鏈在展會現場就能對接,真正把台灣生醫創新推上可量產、國際化的軌道。

備註:

- [1] 參考資料:抗菌止血凝膠市場規模及份額,2037年全球預測報告‧2025/6/30,Research Nester

- [2] 參考資料:血栓和止血生物標記市場機會、成長動力、產業趨勢分析和2024年至2032年預測‧2024/11/7,GII